FP2級 2025年1月 実技(金財:生保)問8

問8

Mさんは、Aさんに対して、〈資料1〉の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

- 「X社が現在加入している生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、保険期間の途中でピークを迎え、その後は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。当該生命保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます」

- 「X社が現在加入している生命保険を解約せず、払済終身保険に変更する方法もあります。ただし、変更する際に、Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、Aさんの健康状態によっては、払済終身保険に変更できない場合があります」

- 「X社が現在加入している生命保険を解約した場合、解約返戻金額である2,400万円と解約時の資産計上額である2,800万円との差額である400万円を雑損失として経理処理します」

| ① | ② | ③ |

広告

広告

正解

| ① | ② | ③ |

| 〇 | × | × |

分野

科目:B.リスク管理細目:3.生命保険

解説

- 〇適切。逓増定期保険は解約返戻金が徐々に積み上がり、やがてピークを迎えます。ピーク時(概ね5~10年)には払い込んだ保険料に近い額を解約返戻金として受け取ることができますが、ピークを過ぎると解約返戻率は徐々に低下し、保険期間満了時には解約返戻金がゼロになってしまいます。このため、解約返戻金が多い時期であれば、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます

- ×不適切。払済保険や延長保険への変更は、新規契約扱いではなく継続扱いなので、変更時に健康状態の告知や医師の診査は不要です。

- ×不適切。結論を先に述べると、差額は雑収入1,000万円として経理処理します。

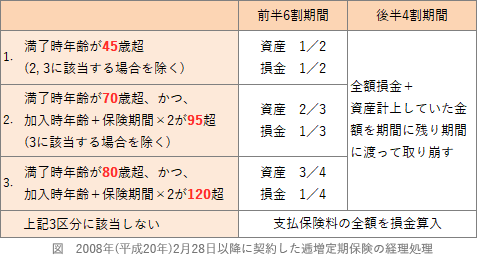

2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険は、被保険者の加入時年齢と満了時年齢により以下のように経理処理が区分されています。設例の場合、加入時年齢62歳、加入時年齢+保険期間×2=62+16×2=94(≦95)ですから、上記表の1.が適用されます。このため、前半6割期間での保険料支払い時には保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上していることになります。現時点での払込保険料累計額は2,800万円なので、資産計上額はその半分の「2,800万円×1/2=1,400万円」です。

解約返戻金を受け取った場合、資産計上していた前払保険料を取り崩し、受け取った解約返戻金相当額と前払保険料との差額を、雑収入または雑損失として計上します。解約返戻金>資産計上額の場合、その差額は雑収入の額として経理処理するため、「2,400万円-1,400万円=1,000万円」が雑収入となります。

広告

広告