FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問21

問21

個人事業主の大野さんが、当年中に購入し、事業の用に供している器具・備品の状況等は下記<資料>のとおりである。下記<資料>に基づく大野さんの当年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額を計算しなさい。なお、大野さんは個人事業を開業して以来、器具・備品についての減価償却方法を選定したことはない。また、解答に当たっては、解答欄に記載されている単位に従うこと。

<資料>

<資料>

[器具・備品の状況]

取得価額:20万円

法定耐用年数:4年

当年中の事業の用に供した月数:3ヵ月

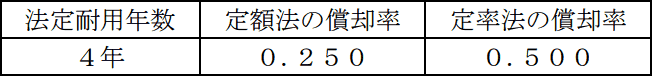

[耐用年数表(抜粋)]

取得価額:20万円

法定耐用年数:4年

当年中の事業の用に供した月数:3ヵ月

[耐用年数表(抜粋)]

| 円 |

広告

広告

正解

| 12,500(円) |

分野

科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み

解説

減価償却とは、建物や機械などの「時間の経過により価値が減っていく資産」を取得するために要した金額を、各年分の必要経費として配分して処理する会計上の手続きで、主な計算方法として「定額法」と「定率法」があります。

個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「器具・備品についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。

耐用年数表では、定額法の償却率0.250となっていますが、取得金額に0.250を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、当年中の事業供用月数は3ヵ月なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで3カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。

200,000円×0.250×3ヶ月12ヶ月=12,500円

したがって正解は12,500円です。

個人事業主の場合は、原則として定額法で、定率法を選択するには税務署長に届け出ることが必要となります。本問では「器具・備品についての減価償却方法を選択したことはない」としているため、定額法での計算となります。

耐用年数表では、定額法の償却率0.250となっていますが、取得金額に0.250を乗じた金額が各年の減価償却費になるという意味です。また、当年中の事業供用月数は3ヵ月なので、丸々1年分を計上することはできず月割りで3カ月分だけを計上します。よって、減価償却費を求める式は次のようになります。

200,000円×0.250×3ヶ月12ヶ月=12,500円

したがって正解は12,500円です。

広告

広告