FP2級 2025年5月 実技(FP協会:資産設計)問23

問23

下記<相続人等関係図>の場合において、民法の規定に基づく法定相続分および遺留分に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。

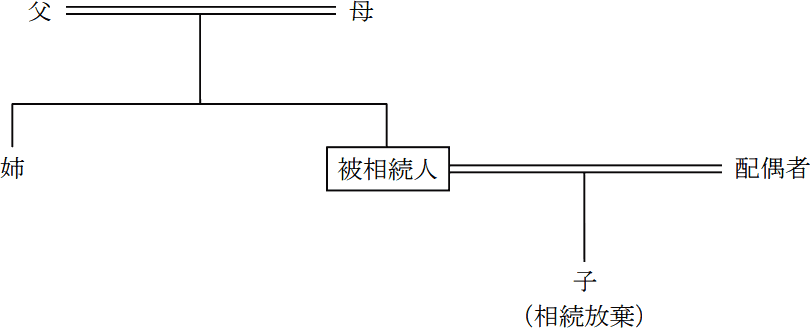

<相続人等関係図>

[各自の法定相続分と遺留分]

- 被相続人の配偶者の法定相続分は(a)である。

- 被相続人の姉の遺留分は(b)である。

- 被相続人の父の遺留分は(c)である。

- 空欄(a)にあてはまる数値は、「3/4」である。

- 空欄(b)にあてはまる語句は、「ゼロ」である。

- 空欄(c)にあてはまる数値は、「1/8」である。

| (ア) | (イ) | (ウ) |

広告

広告

正解

| (ア) | (イ) | (ウ) |

| × | 〇 | × |

分野

科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律

解説

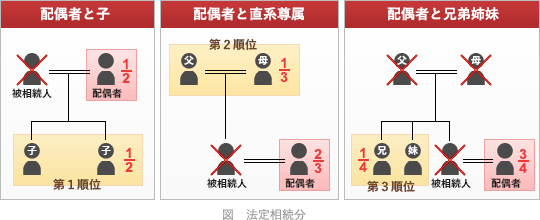

まず法定相続人になる者を考えます。民法の規定では、死亡した人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に法定相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人の子は相続を放棄しています。相続放棄した者は最初からいなかったものとして扱われるため、第2順位の直系尊属に当たる「父」「母」が、「配偶者」とともに法定相続人になります。

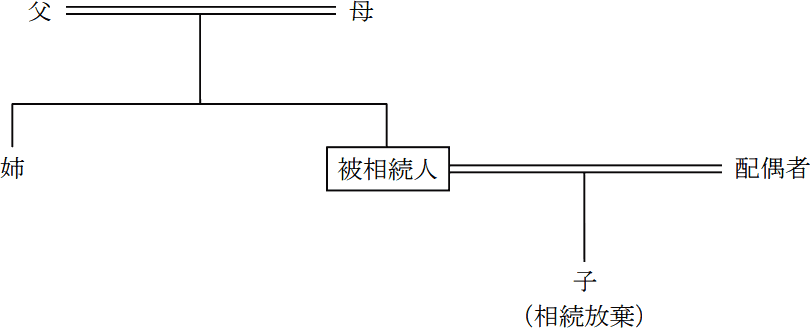

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。 配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースでは配偶者2/3、直系尊属1/3の割合ですから、各人の法定相続分は次のとおりです。

配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースでは配偶者2/3、直系尊属1/3の割合ですから、各人の法定相続分は次のとおりです。

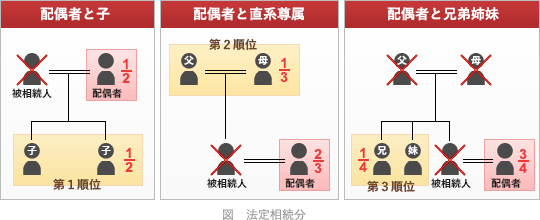

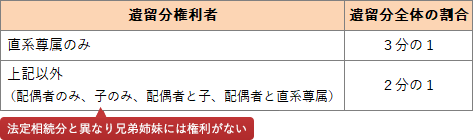

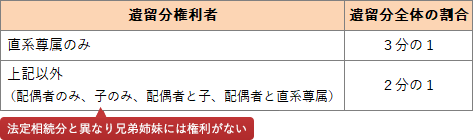

次に遺留分を求めます。遺留分が認められている遺族と、その割合は次のとおりです。 配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースでは、遺留分全体の額は遺留分算定基礎財産の1/2であり、これに法定相続分を乗じた額が各人の遺留分です。したがって以下のようになります。

配偶者と直系尊属が法定相続人になるケースでは、遺留分全体の額は遺留分算定基礎財産の1/2であり、これに法定相続分を乗じた額が各人の遺留分です。したがって以下のようになります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。第1順位は子ですが、被相続人の子は相続を放棄しています。相続放棄した者は最初からいなかったものとして扱われるため、第2順位の直系尊属に当たる「父」「母」が、「配偶者」とともに法定相続人になります。

法定相続分は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。

- 妻の法定相続分は2/3 … ア

- 父の法定相続分は「1/3×1/2=1/6」

- 母の法定相続分は「1/3×1/2=1/6」

次に遺留分を求めます。遺留分が認められている遺族と、その割合は次のとおりです。

- 妻の遺留分は「1/2×2/3=1/3」

- 父の遺留分は「1/2×1/6=1/12」 … ウ

- 母の遺留分は「1/2×1/6=1/12」

広告

広告