FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問59

問59

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

- 被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

- 被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

- 被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢137.1%

肢219.3%

肢320.3%

肢423.3%

肢219.3%

肢320.3%

肢423.3%

分野

科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策

解説

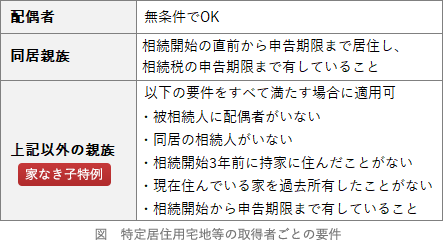

- [適切]。被相続人と同居していなかった親族が本特例の適用を受けるためには、「家なき子特例」の要件をすべて満たす必要があります。「家なき子特例」は被相続人に配偶者がいない場合のみ適用されますが、本肢では被相続人には配偶者がいるため、非同居の子は適用を受けることはできません。

被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。(2025.5-59-2)相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。(2024.5-59-1)

被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。(2025.5-59-2)相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。(2024.5-59-1) - 不適切。特定居住用宅地等を被相続人の「配偶者」が取得した場合、無条件で本特例の適用を受けることができます。相続税の申告期限までに宅地を売却して手放していても、配偶者は本特例の適用を受けられます。被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。(2025.5-59-1)相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。(2024.5-59-1)

- 不適切。特定居住用宅地等を被相続人の「配偶者」が取得した場合、無条件で本特例の適用を受けることができます。相続開始前に被相続人と同居していなくても、配偶者は本特例の適用を受けられます。相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。(2025.1-57-4)

- 不適切。本特例の適用を受けることができる人は「被相続人の親族」とされており、相続人に限られません。したがって、遺贈により宅地を取得したのが被相続人と同居していた孫(相続人以外の親族)である場合も、同居親族として適用を受けることができます。被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。(2023.1-59-1)

広告

広告