FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問24

問24

一般的な固定利付債券の利回りや価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 逆イールドとは、他の条件が同じであれば、残存期間の長い債券の利回りよりも残存期間の短い債券の利回りの方が高い状況のことをいう。

- 他の条件が同じであれば、表面利率の低い債券よりも表面利率の高い債券の方が、金利の変動に対する価格変動幅は大きい。

- 他の条件が同じであれば、残存期間の短い債券よりも残存期間の長い債券の方が、金利の変動に対する価格変動幅は大きい。

- 一般に、市中金利の上昇は債券価格の下落要因となる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢131.5%

肢244.8%

肢317.7%

肢46.0%

肢244.8%

肢317.7%

肢46.0%

分野

科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資

解説

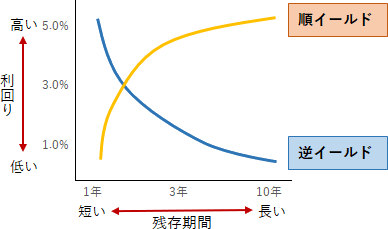

- 適切。債券について「縦軸=金利、横軸=期間」の関係を表した曲線は「イールドカーブ」と呼ばれます。曲線の形状により、順イールドと逆イールドがあります。

- 順イールド

- 短期金利<長期金利 ⇒ 曲線は右上がり

- 逆イールド

- 短期金利>長期金利 ⇒ 曲線は右下がり

逆イールドとは、他の条件が同じ場合、残存期間の長い債券の利回りよりも残存期間の短い債券の利回りの方が高い状況のことをいいます。

- [不適切]。他の条件が同じであれば、表面利率の低い債券よりも表面利率の高い債券の方が、金利変動に対する価格変動幅は小さくなります。固定金利である債権は金利の変動があった場合、そのギャップを解消するため価格が変動します。そのとき、表面利率(利息)の低い債券の方がキャピタルゲイン(売買益)による利益を求めるため、価格変動は大きくなります。

- 適切。固定利付債券では将来の利息(クーポン)が固定されているため、金利が変動した際は償還差益で価値の調整が行われます。この際、利息収入の割合が大きい(=残存期間が長い)債券ほど、所定の利回りに合わせるために必要な償還差益の調整幅も大きくなります。そのため、短期債よりも長期債のほうが金利変動に対する価格変動幅(金利感応度)は大きくなります。他の条件が同一であれば、残存期間の短い債券より残存期間の長い債券の方が、利回りの変動に対する価格の変動幅は小さい。(2017.9-23-2)他の条件が同じであれば、残存期間の短い債券よりも、残存期間の長い債券の方が、金利変動に対する債券価格の変動幅が大きくなる。(2013.5-24-2)

- 適切。固定利付債券の価格は、市中金利とは逆の動きをします。すなわち、市中金利が上昇すると債券の価格は下落し、反対に市中金利が下落すると債券の価格は上昇します。

広告

広告