FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問56

問56

相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者についても、「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。

- 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

- 相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。

- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢15.9%

肢272.5%

肢315.7%

肢45.9%

肢272.5%

肢315.7%

肢45.9%

分野

科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金

解説

- 適切。相続税の計算では、相続放棄した者がいても、その放棄はなかったものとして法定相続人の数を数えます。法定相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の人数を「法定相続人の数」に含めずに、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する。(2022.5-57-1)

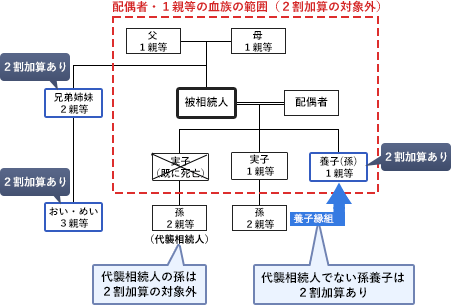

- [不適切]。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。孫は2親等なので原則としては2割加算の対象ですが、代襲相続者である孫は、相続人となるべきだった子の立場をそのまま引き継ぐことから、相続税の2割加算の対象外とされています。

相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2023.1-57-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。(2022.5-57-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。(2019.1-57-1)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2016.9-56-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2016.1-56-1)

相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2023.1-57-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象とならない。(2022.5-57-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。(2019.1-57-1)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2016.9-56-2)すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2016.1-56-1) - 適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が実際に取得した遺産額が、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税が課されないという制度です。相続人が被相続人の配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は1/1(=100%)になります。たとえ取得した遺産額が10億円であったとしても、取得した遺産額=配偶者の法定相続分相当額となるので配偶者が納付すべき相続税額はゼロになります。相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。(2023.1-57-3)相続開始時の法定相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。(2022.5-57-3)相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。(2019.1-57-4)相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として配偶者が納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。(2014.9-56-1)

- 適切。配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けられるのは、被相続人と法律上の婚姻関係を有する者に限られます。内縁関係(事実婚)にある者は含まれません。配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。(2024.9-57-4)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。(2023.1-57-4)「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない。(2022.5-57-4)

広告

広告