FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問21

問21

為替相場の変動要因に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 日本の物価が米国と比較して相対的に上昇することは、一般に、円安・米ドル高の要因となる。

- 米国が政策金利を引き上げることにより、日本と米国との金利差が拡大することは、一般に、円高・米ドル安の要因となる。

- 日本の対米貿易黒字が拡大することは、一般に、円高・米ドル安の要因となる。

- 購買力平価説によれば、米国と日本に同じ財があり、その財を米国では3米ドル、日本では450円で買える場合、為替レートは1米ドル=150円が妥当となる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢116.3%

肢265.6%

肢313.4%

肢44.7%

肢265.6%

肢313.4%

肢44.7%

分野

科目:C.金融資産運用細目:1.マーケット環境の理解

解説

- 適切。日本国内の物価が上昇すると、日本国内の物の価値が上がり、相対的に通貨の価値が下がることになります。米国と比較し円通貨の価値が下がることは、一般に円安・米ドル高の要因となります。日本の物価が米国と比較して相対的に上昇することは、一般に円高米ドル安の要因となる。(2023.5-21-1)日本の物価が米国と比較して相対的に上昇することは、一般に、円安要因となる。(2022.9-21-2)米国の物価が日本と比較して相対的に上昇することは、一般に、円安米ドル高要因となる。(2019.9-21-2)日本の物価が米国と比較して相対的に上昇し、過度なインフレが予想されるとき、一般に、円高傾向となる。(2017.9-21-4)

- [不適切]。米国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が拡大すると、市場は円を売ってドルを買う流れが強まります。そのため、一般に円安・米ドル高の要因となります。米国が政策金利を引き上げ、日本と米国との金利差が拡大することは、一般に円安米ドル高の要因となる。(2023.5-21-2)米国が政策金利を引き上げることにより、日本と米国との金利差が拡大することは、一般に、円安要因となる。(2022.9-21-3)米国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が拡大することは、一般に、円安米ドル高要因となる。(2019.9-21-4)米国が政策金利を引き上げ、日本との金利差が拡大することは、円とドルの為替相場において、円安要因となる。(2016.9-21-4)

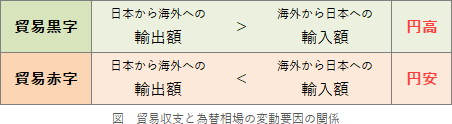

- 適切。貿易黒字とは、国内から海外への輸出額が、海外から国内への輸入額を上回っている状態です。日本対米国の貿易黒字が拡大すると、一般的に売上として受け取った外貨を円貨に交換する需要が高まるため、円高・米ドル安の要因となります。

日本の対米貿易赤字が拡大することは、一般に円安米ドル高の要因となる。(2023.5-21-3)日本の貿易黒字の拡大は、一般に、円安要因となる。(2022.9-21-1)日本の対米貿易黒字の拡大は、一般に、円高米ドル安要因となる。(2019.9-21-3)

日本の対米貿易赤字が拡大することは、一般に円安米ドル高の要因となる。(2023.5-21-3)日本の貿易黒字の拡大は、一般に、円安要因となる。(2022.9-21-1)日本の対米貿易黒字の拡大は、一般に、円高米ドル安要因となる。(2019.9-21-3) - 適切。購買力平価説とは、為替レートは各国の通貨が持つ購買力の相対的な水準によって決まるとする理論です。具体的には、2国間で同一の商品を購入する際の価格差を基準にして、為替レートの理論的な適正水準を導出します。本肢の事例では、同じものが日本では450円、米国では3米ドルですから、1米ドルは「450円÷3ドル=150円」が妥当と評価されます。

購買力平価説に基づく為替レートは、実際の為替レートとは一致しませんが指標として使われることがあります。世界中のビッグマック1個の価格を基準にした「ビッグマック指数」も購買力平価説の考え方を応用した指標です。購買力平価説によれば、米国と日本に同じ財があり、その財を米国では2米ドル、日本では220円で買える場合、為替レートは1米ドル=110円が妥当と考える。(2019.9-21-1)

広告

広告