FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問51

問51

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。

- 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。

- 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。

- 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢15.2%

肢281.4%

肢35.2%

肢48.2%

肢281.4%

肢35.2%

肢48.2%

分野

科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律

解説

- 不適切。定期贈与は、贈与者が受贈者に対し、定期的に金銭等の財産を給付することを約束する契約です。定期贈与は、契約に別段の定めがない限り、贈与者または受贈者のいずれかが死亡するとその効力を失います。つまり、両者とも生存している必要があるということです。これは、定期贈与が当事者同士の人間関係を基礎としていることが多いためです。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2025.1-51-3)定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。(2024.9-51-1)定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。(2024.1-51-2)

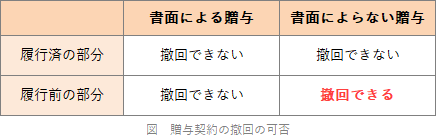

- [適切]。口約束などのように書面によらない贈与契約は、履行が終わっていない部分に限り、当事者双方から撤回することができます。履行済みの部分は、書面による・よらないを問わず撤回できません。

書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2025.1-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2024.9-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2024.1-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.9-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.1-51-1)書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。(2015.10-51-1)

書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2025.1-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2024.9-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。(2024.1-51-4)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.9-51-1)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。(2023.1-51-1)書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、贈与者または受贈者のどちらからでも撤回することができる。(2015.10-51-1) - 不適切。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせる贈与です。双務契約の性質があるので、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者は、民法の規定に従って贈与契約を解除することができます。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。(2025.1-51-4)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2023.1-51-3)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合であっても、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができない。(2022.5-51-2)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2021.9-51-3)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2019.9-51-4)負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。(2018.5-51-4)負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。(2016.9-51-4)負担付贈与契約は、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなければ、贈与者は当該契約を解除することができる。(2015.10-51-2)

- 不適切。検認は不要です。死因贈与は受贈者の承諾があって成立する契約であって、遺言者の意思を一方的に遺す遺言とは異なります。また遺言が必ず書面で行わなければならないのに対し、死因贈与は口頭でも成立します。このような性質の違いから、死因贈与には検認の規定が適用されません。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。(2021.9-51-4)

広告

広告