FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問5

問5

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは雇用保険の被保険者となることはない。

- 雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主が全額負担する。

- 受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。

- 雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢12.7%

肢212.2%

肢374.5%

肢410.6%

肢212.2%

肢374.5%

肢410.6%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

- 不適切。①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②適用事業所に継続して31日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として雇用保険の被保険者です。パート・アルバイト社員についても2つの条件を満たす人は被保険者となります。雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。(2024.5-4-2)雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。(2021.9-4-1)

- 不適切。雇用保険の保険料は、労働者と事業主の双方が負担します。事業主が全額負担するのは労災保険の保険料です。雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。(2020.9-3-3)

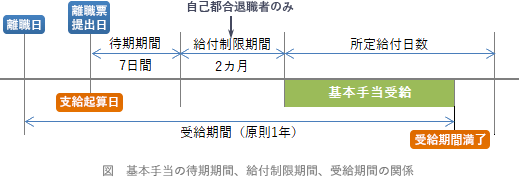

- [適切]。自己都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間に加え、さらに原則1カ月間の給付制限期間があります。給付制限期間は「1~3ヵ月の間で公共職業安定所長が定める」とされており、この規定に基づき定められた期間が1ヵ月間です。

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3ヵ月となります。 自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない。(2013.1-4-4)

自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない。(2013.1-4-4) - 不適切。2年ではありません。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から起算して1年間です。受給期間が過ぎた後は、支給残日数があっても基本手当は支給されません。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。(2019.9-3-3)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2018.1-5-2)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年6カ月である。(2015.10-4-2)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。(2015.5-4-3)

広告

広告