FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問3(改題)

問3

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。

- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。

- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。

- 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として2ヵ月間の給付制限期間がある。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢18.6%

肢217.7%

肢360.9%

肢412.8%

肢217.7%

肢360.9%

肢412.8%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険

解説

- 不適切。雇用保険の基本手当の原則的な受給資格は、離職の日以前2年間に一般被保険者としての被保険者期間が通算12カ月以上あることです。基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。(2019.1-4-2)基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。(2018.1-5-1)基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して12ヵ月以上なければならない。(2015.5-4-1)

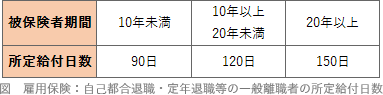

- 不適切。一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者であった期間によってのみ決まります。20年以上の場合で最長150日です。

基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。(2018.1-5-3)基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で300日である。(2013.1-4-2)

基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。(2018.1-5-3)基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、就職困難者等を除く一般の離職者の場合、最長で300日である。(2013.1-4-2) - [適切]。基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても、受給期間経過後は受給することができません。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2018.1-5-2)雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。(2017.9-5-4)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年6カ月である。(2015.10-4-2)基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。(2015.5-4-3)

- 不適切。2ヵ月間ではありません。正当理由なく自己退職した者に対する基本手当は、7日間の待期期間満了後、さらに原則1ヶ月間の給付制限期間が設けられています。

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3ヵ月となります。正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。(2023.9-4-2)

広告

広告