FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問6

問6

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。

- 厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。

- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢118.6%

肢211.7%

肢38.2%

肢461.5%

肢211.7%

肢38.2%

肢461.5%

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金

解説

- 適切。厚生年金の被保険者は適用事務所に常時使用される70歳未満の人ですので、原則として、70歳になると厚生年金保険の被保険者ではなくなります。厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。(2020.1-5-2)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。(2019.5-5-2)厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。(2017.5-4-2)

- 適切。離婚時の年金分割の請求には「合意分割」と「3号分割」がありますが、どちらの制度でも、原則として離婚等をした翌日から2年以内に請求をしなければなりません。

- 合意分割

- 当事者双方が合意した按分割合で(または裁判上の決定に従い)婚姻期間中の厚生年金記録が分割される

- 3号分割

- 国民年金の第3号被保険者であった人が請求することで、2008年(平成20年)4月以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録が半分ずつ分割される

合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。(2023.9-6-1)合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。(2019.1-7-4) - 適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金の加入実績をもとに計算した報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。(2022.5-6-2)遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。(2022.1-5-4)遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2021.3-7-3)遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。(2020.1-6-3)遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2017.5-4-4)遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2016.5-7-3)遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。(2016.1-6-4)遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2015.5-6-2)遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2015.1-7-3)

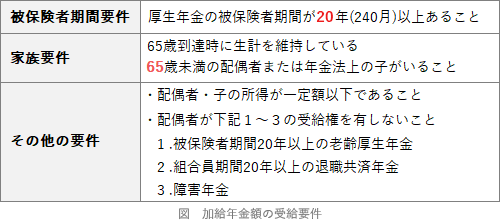

- [不適切]。25年以上ではありません。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持している一定の配偶者または子がいるときに加算されます。

老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。(2024.5-6-4)老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。(2022.5-5-3)

老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。(2024.5-6-4)老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。(2022.5-5-3)

広告

広告