FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問45

問45

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。

- 期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。

- もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

- 定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢113.6%

肢236.8%

肢338.1%

肢411.5%

肢236.8%

肢338.1%

肢411.5%

分野

科目:E.不動産細目:2.不動産の取引

解説

- 不適切。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。(2025.5-44-2)普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2024.5-44-1)普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2023.1-45-1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2021.9-44-1)普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2021.1-44-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。(2018.9-44-2)普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。(2018.1-45-1)普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。(2017.5-45-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)普通借家契約では、賃貸人と賃借人の合意により、賃貸借期間を1年未満とした場合でも、賃貸借期間は1年とみなされる。(2016.9-44-1)定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない。(2013.9-44-4)

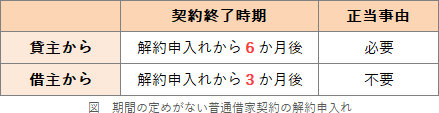

- [適切]。期間の定めのない普通借家契約では、貸主・借主の双方からいつでも解約の申入れをすることができます。貸主から解約申入れをする場合には正当事由が必要で、申入れから6ヵ月後に終了します。他方、借主からの申入れの場合には正当事由は不要で申入れから3ヵ月後に終了するという違いがあります。

期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。(2025.5-44-1)賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。(2016.9-44-2)期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。(2014.9-44-2)

期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。(2025.5-44-1)賃貸借期間の定めのない普通借家契約では、賃借人が解約の申入れをした場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。(2016.9-44-2)期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申入れの日から6ヵ月経過後に終了する。(2014.9-44-2) - 不適切。定期借家契約では、書面または電磁的記録によって契約することが要件です。これは居住用・事業用のどちらでも変わりません。公正証書での契約が要件となるのは、事業用定期借地権等です。

- 不適切。定期借家契約では、存続期間の上限も下限もありません。よって、存続期間3カ月未満の契約も有効にすることができます。マンスリー・アパートやウィークリー・アパートなどが定期借家契約の活用例です。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。(2025.1-45-2)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2021.1-44-3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2020.9-45-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)

広告

広告