FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問45

問45

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。

- 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。

- 定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。

- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢112.3%

肢218.2%

肢311.2%

肢458.3%

肢218.2%

肢311.2%

肢458.3%

分野

科目:E.不動産細目:2.不動産の取引

解説

- 不適切。定期借家契約では、存続期間の上限も下限もありません。よって、6カ月未満の存続期間を有効に定めることができます。マンスリー・アパートやウィークリー・アパートなどが定期借家契約の例で、1年未満でも有効ですよね。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。(2025.1-45-2)定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。(2023.9-45-4)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2021.1-44-3)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)

- 不適切。借地借家法は、建物の用途にかかわらず適用されるので、事業用建物について定期借家契約を締結することもできます。定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。(2022.9-44-3)

- 不適切。建物の賃貸借において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作(例:エアコンなど)がある場合、借家契約終了時に、賃借人は賃貸人に対して時価での買取りを請求できます。この造作買取請求権は任意規定とされるため、普通借家・定期借家のいずれの契約でも特約により排除することが可能です。定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。(2018.5-45-4)定期借家契約において、賃借人が賃貸人の同意を得て設置した造作について、「期間満了時、賃借人は賃貸人に対し、造作を時価で買い取るよう請求することができない」という特約は有効である。(2017.5-45-3)定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。(2016.5-44-3)

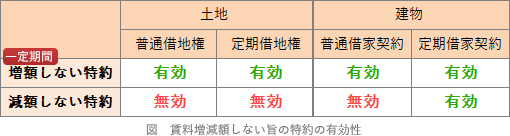

- [適切]。定期借家契約では、借賃を増額しない旨の特約も減額をしない旨の特約も有効です。定期借家契約で借賃の改定に係る特約がある場合、借賃増減請求権の規定が適用除外となるためです。

定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2024.1-43-4)定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.9-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.1-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2021.9-44-3)

定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2024.1-43-4)定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.9-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2022.1-44-4)定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。(2021.9-44-3)

広告

広告