不動産の取引(全90問中24問目)

No.24

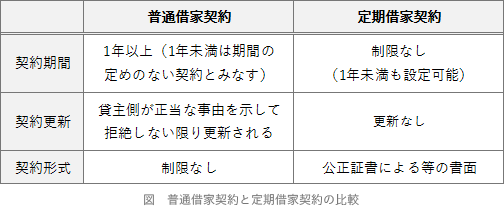

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。2021年1月試験 問44

- 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。

- 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。

- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。

- 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。

広告

正解 2

問題難易度

肢114.1%

肢256.6%

肢312.7%

肢416.6%

肢256.6%

肢312.7%

肢416.6%

分野

科目:E.不動産細目:2.不動産の取引

解説

- 不適切。普通借家契約の存続期間は、1年以上(上限なし)です。1年未満の存続期間の定めは無効となり、期間の定めがない契約とみなされます。よって、存続期間6か月とした場合、期間の定めがないものとされます。普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2023.9-45-1)普通借家契約において、存続期間を3ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2023.1-45-1)普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。(2022.9-44-1)普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。(2021.9-44-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされる。(2018.9-44-2)普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。(2018.1-45-1)普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。(2017.5-45-1)普通借家契約において存続期間を10ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は1年とみなされる。(2017.1-45-2)

- [適切]。建物の賃貸借では、建物の引渡しを受けることが第三者への対抗要件となっています。よって、賃借権の登記をしていなくても鍵を受け取る等の引渡し後であれば、建物の新所有者に対して賃借権を対抗することができます。定期借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に建物の賃借権を対抗することができる。(2023.1-45-2)普通借家契約において、賃借人は、原則として、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。(2021.5-43-2)賃借人は、原則として、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の物権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる。(2021.3-44-4)普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。(2019.9-45-2)普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。(2018.5-45-2)普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。(2017.1-45-4)定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。(2016.5-44-4)普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる。(2016.1-44-3)普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる。(2015.9-44-4)

- 不適切。定期借家契約では存続期間の上限も下限もありません。よって、6ヵ月未満等の短い存続期間を定めることも可能です。例えば、マンスリーマンションやウイークリーマンションは定期借家契約に基づいて1カ月や1週間などの短い契約期間を定めています。定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。(2023.9-45-4)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2020.9-45-1)定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。(2018.9-44-4)

- 不適切。定期借家契約は、公正証書などの書面または電磁的記録でしなければなりません。公正証書は例示にすぎないので、公正証書以外の書面であっても有効に締結することができます。借地借家法の契約のうち、契約方法が公正証書に限定されるのは事業用定期借地権等だけです。もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。(2023.9-45-3)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2018.9-44-1)定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。(2016.1-44-2)事業の用に供する建物の賃貸借を目的として定期借家契約を締結することはできない。(2014.5-43-2)定期借家契約は、公正証書により契約を締結しなければならない。(2014.1-46-1)

広告