FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問46

問46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。

- 準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

- 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。

- 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢17.0%

肢27.1%

肢376.7%

肢49.2%

肢27.1%

肢376.7%

肢49.2%

分野

科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

- 適切。建築物の容積率は、原則として指定容積率(都市計画で定められた容積率)によりますが、前面道路の幅員が12m未満の敷地の場合、「指定容積率」と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が容積率の上限となります。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2025.1-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2024.9-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。(2024.5-45-1)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2023.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。(2022.9-46-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.5-45-2)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。(2022.1-46-1)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。(2021.5-45-4)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2021.1-46-3)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2019.5-46-2)建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。(2018.1-46-3)敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、全面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2017.9-45-2)建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。(2015.9-45-3)

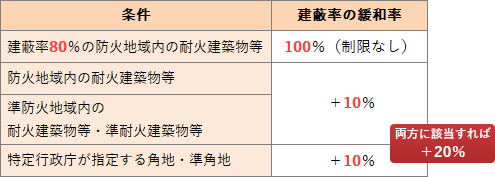

- 適切。建蔽率の緩和措置の適用を受けられるのは、次のケースです。準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について10%の緩和措置を受けることができます。

準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2)

準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2024.9-45-2)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。(2022.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。(2021.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2018.1-46-4)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。(2017.5-46-4)防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、容積率の緩和を受けることができる。(2016.1-46-2)防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。(2015.9-45-2) - [不適切]。セットバックにより後退した敷地部分(セットバック部分)は建築物の敷地として利用することはできないので、建蔽率や容積率を計算する際の敷地面積からは除外されます。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。(2025.1-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2024.9-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。(2024.5-45-2)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2024.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2023.5-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2021.9-46-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2021.5-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2020.1-45-1)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2019.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。(2018.5-46-4)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。(2017.5-46-1)建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)も、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入される。(2013.5-45-4)

- 適切。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり広い土地の用途規制が敷地全体に適用されます。防火規制の「厳しい方が適用される」との違いをしっかり押さえ分けましょう。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。(2024.9-45-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2024.1-45-2)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。(2023.5-46-4)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2022.9-46-3)建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2021.5-45-2)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2019.1-45-4)建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。(2018.9-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2018.5-46-3)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.5-46-1)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2016.1-46-4)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。(2013.9-46-2)

広告

広告